Ровно 82 года назад, 8 сентября, началась блокада Ленинграда. Это одно из самых страшных и трагических событий не только Великой Отечественной войны, но и всей истории страны. Целый город оказался отрезан от продовольствия на долгих 872 дня.

Ярославцы идут на помощь

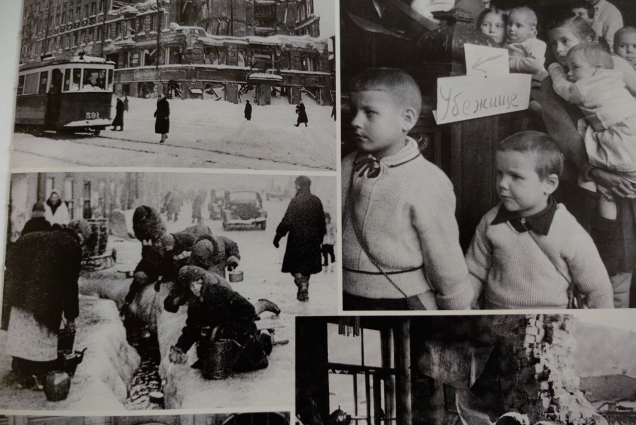

Уже в первый год войны, 27 августа, железнодорожное сообщение с Ленинградом было отрезано. С того момента покинуть город для оставшихся жителей оказалось невозможным. В начале октября немцы взяли под контроль исток Невы. В Ленинграде началась блокада, и город оказался на грани катастрофы – голода.

«Запасов хлеба и муки, имевшихся к середине сентября, хватило бы лишь на 35 суток. Того, что будет дальше, не мог представить никто. В осаждённом городе обесценились деньги. В булочные, где выдавался ежедневный паёк, стояли огромные очереди. Когда закончилось топливо и замёрзли водопроводные трубы, город остался без отопления, света и питьевой воды», - отмечает историк Мария Александрова в книге «Великая Отечественная война и Ярославский край».

Спасением для ленинградцев стало Ладожское озеро, по которому решили доставлять в город продукты и боеприпасы. Дорога жизни зимой позволила людям обрести надежду. На помощь ленинградцам подоспели и жители Ярославской области.

«Машины шли с перегрузкой сверх всяких норм. Двигались сквозь пургу при 40-градусном морозе. В пути находились по несколько суток без отдыха. Однажды я не смог выйти из кабины – сырые сапоги примёрзли к ногам. Товарищам пришлось выносить меня на руках», - рассказывал водитель ярославской автоколонны «Оборона» Г. Иванов.

Ярославская область также стала одним из центров эвакуации ленинградцев. Во время первой волны, которая началась 29 июня 1941 года, в тыл отправили почти 70 тысяч детей. Их размещали в пионерских лагерях «Лютово» и «Тощиха», в городах и деревнях, где были школы. После, уже по Дороге жизни, из Ленинграда эвакуировали еще 550 тысяч человек, среди которых были студенты, преподаватели, служащие и детдомовские ребятишки. Жители Ярославской области принимали блокадников в свои дома и семьи, делили с ними последнюю краюшку хлеба. Но спасти всех из замёрзшего Ленинграда было невозможно.

«Хотели бы его съесть»

Судьба животных во время блокады – это часть ужасной трагедии. После 1942 года город оказался лишён какой-либо живности. На улицах не осталось ни одной кошки, собаки или птицы. Голодные смерти стали для ленинградцев обыденностью. В страшную зиму люди, чтобы выжить, ели своих домашних питомцев.

«Приходит на квартиру ко мне мой школьный приятель Толя…и говорит: «У тебя не сохранился твой кот?» А у нас кот был. Я говорю: «А что?» - «А мы хотели бы его съесть!» - вспоминает блокадница Тамара Халтунен.

В городе сохранился только один уголок, где заботой нескольких человек вместе с ленинградцами выживал маленький самодельный зоопарк. Здесь обитали лисы, собаки и даже маленькая обезьянка Инка. Блокадница Мария Брудинская вспоминает, что животных показывали детям. Для них звери казались настоящей диковинкой: ребята видели впервые даже собак.

«У детей глаза - огромные. Они сидели, смотрели. Ну, я маленькую такую вступительную лекцию читала им, а потом, значит, показывали: собачки танцуют, лисичку можно потрогать (она не кусалась). Чем её кормить – они не знали, суют ей конфетку-крошечку, которую им дали», - рассказывает блокадница.

Некоторые семьи также старались уберечь своих домашних любимцев. Например, в те голодные зимы в Ленинграде выжил кот Максим. О нём рассказала в письме Вера Вологдина, которая во время блокады была маленькой девочкой: «Мой дядя, в мирное время спокойный уравновешенный человек, требовал кота на съеденье чуть ли не с кулаками. Мы с мамой, когда уходили из дома, запирали Максима на ключ в маленькой комнате».

Враг в серой шкуре

Одной из самых страшных бед в блокадном Ленинграде были крысы, которые уничтожали запасы еды и разносили инфекции. Перед людьми возникла новая угроза, справиться с которой своими силами было практически невозможно. Блокадница Кира Логинова в своем дневнике описывала: «Тьма крыс длинными шеренгами во главе со своими вожаками двигались по Шлиссельбургскому тракту прямо к мельнице, где мололи муку для всего города. Это был враг организованный, умный и жестокий...».

После прорыва блокады весной 1943 года вышло постановление Ленсовета о необходимости «выписать из Ярославской области и доставить в Ленинград дымчатых кошек». Тогда ярославцы выполнили просьбу – и в полуразрушенный город отправили вагоны с кошками. Ярославская область была единственным тылом, который имел прямой железнодорожный выход на Ленинград. Часть кошек выпустили на вокзале, а часть раздали жителям города. Годом позже такое же «кошачье войско» доставили из Сибири.

Однако сейчас доподлинно неизвестно, действительно ли кошек отправляли из Ярославской области. Нет документа с постановлением, который бы пролил свет на историческую загадку. Все события основаны на воспоминаниях блокадников, в частности, Киры Логиновой.

Но даже так «усатая» легенда продолжает жить, а люди благодарят «мяукающую дивизию». Так, в Санкт-Петербурге на доме № 8 по Малой Садовой установили скульптуру кота Елисея, а напротив на доме № 3— кошечки Василисы. В 2015 году в музее Ярославского зоопарка появилась скульптура «Ярославский кот». Он сидит на мешке с зерном и бьёт крыс своей тяжелой лапой, напоминая о подвиге своей кошачьей братии.

В сети опубликовали списки эвакуированных в Ярославль жителей Ленинграда

В сети опубликовали списки эвакуированных в Ярославль жителей Ленинграда  В парке 30-летия Победы хотят установить памятник жертвам блокады

В парке 30-летия Победы хотят установить памятник жертвам блокады  Невинные ангелы. Как ярославцы спасали детей блокадного Ленинграда

Невинные ангелы. Как ярославцы спасали детей блокадного Ленинграда  В Ярославле почтили память жертв блокадного Ленинграда

В Ярославле почтили память жертв блокадного Ленинграда